定 价:¥45.00

作 者:吴剑坤 于雅婷编著

出 版 社:江苏凤凰科学技术出版社

出版时间:2022-2-01

ISBN:9787571325251

| 版 次: |

1 |

页 数: |

224 |

字 数: |

300000 |

| 印刷时间: |

2022-2-01 |

开 本: |

16开 |

纸 张: |

胶版纸 |

| 印 次: |

1 |

装 帧: |

平装-无线胶钉 |

正文语种: |

|

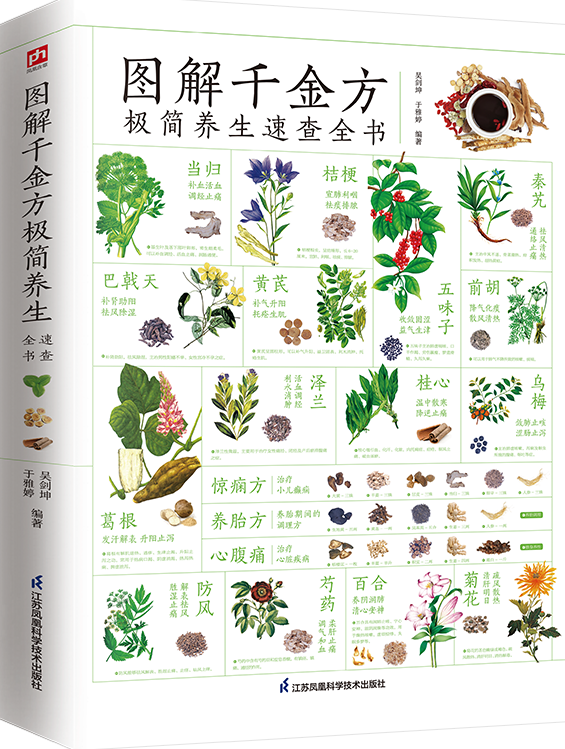

编辑推荐:

图解国医经典,居家养生锦囊。

1.图解医书,配图丰富:数百幅精美手绘彩色草药图、中药实物照片,直观展示,美观易懂,可读可赏。

2.去繁就简,内容实用:在尊重原著的基础上进行全新整理,对各大分类疾病进行了细分,并精选日常生活中各类常见病症以白话文的形式重点解读,达到无障碍阅读。

3.单种病症,多种处方:针对收录的各种常见病症,给出了不止一种中药方剂的配治和治疗方案,方便读者有效选择,速查速用,自我养生。

内容推荐:

本书是一本真正的居家生活、养生保健指导书。它以图鉴的形式,全方位地梳理、

解读了当代人群易发的上百种疾病及400多道经典名方,对症处方,每一种方剂精

确剂量,并对每一种处方附有秘制的食疗方法、功效与主治、服药禁忌等进行详细解说,可操作性极强;

书中完美展示了数百幅中药本草图片,加上阅读导航,便于读者对文字描述部分的理解,轻松掌握,科学养生。

作者简介:

吴剑坤

中医治未病科主任、体检中心主任,北京中医医院主任药师、执业药师、高级健康管理师。主编《中草药图鉴》等多部中医

药科普论著。

于雅婷

主任医师、高级药膳食疗师,领导研发创新的现代化中医食疗技术多次荣获国内大奖。

目录:

第一章

基本概述

百岁老人孙思邈 / 12

中国最早的临床医学巨著 / 13

《千金方》计量单位及换算 / 14

中药方剂的发展历程 / 16

方剂煎煮中的学问 / 17

君、臣、佐、使 / 18

中药方剂的八种疗法 / 20

常用中药单品图鉴 / 22

中药气味有阴阳 / 32

经典名方展示 / 34

大医习业 合格医者的入门条件 / 38

大医精诚 医德比医术更重要 / 39

治病略例 常见病症治疗原则综述 / 40

诊候第四 诊治疾病的原则所在 / 42

处方第五 处方要对症而下 / 44

用药第六 中药配伍禁忌 / 46

合和第七 诸药合煎的注意事项 / 50

服饵第八 服药期间的诸多禁忌 / 54

药藏第九 储备药物有讲究 / 55

药材品质的简单鉴别 / 56

第二章

妇幼疾病

求子方 治疗女性不孕的处方 / 58

养胎方 养胎期间的调理方 / 60

目录7

妊娠恶阻方 缓解妊娠反应的处方 / 62

妊娠诸病方 调治妊娠期的各种不适 / 64

难产方 突发难产的处理方法 / 68

产后虚损、虚烦方 调理产后体虚 / 70

产后中风方 祛除产后外感风寒 / 74

产后心腹痛方 治疗产后心腹痛 / 76

恶露不尽、下痢、淋渴方 促进产后恢复 / 78

产后补益方 调理产妇身体虚弱 / 80

下乳方 治疗产后母乳不通 / 82

赤白带下、崩中、漏下方 妇科病妙方 / 83

月经不通方 调经止痛的常用方剂 / 84

初生出腹 新生儿护理 / 86

惊痫方 治疗小儿癫痫 / 88

伤寒咳嗽方 治疗小儿风寒咳嗽 / 90

胀满方 巧治小儿食欲不振 / 92

皮肤瘙痒调理方 治疗皮肤瘙痒症 / 93

小儿杂病方 常见病治疗方案杂谈 / 94

第三章

七窍病

眼病方 眼痛眼昏急救方 / 96

鼻病方 清除鼻病,通畅呼吸 / 100

口舌疾病方 告别口疮和口臭 / 102

唇齿疾病方 唇齿健康身体强 / 104

喉病方 祛除喉痛有良方 / 106

耳病方 治疗耳聋,恢复听力 / 108

面部疾病方 治疗面部雀斑及痤疮 / 1108

第四章

伤寒病

伤寒概论 / 112

辟温方 辟除温病的处方 / 114

伤寒膏方 用药膏治疗伤寒 / 115

发汗散·发汗汤 发汗散寒方 / 116

宜吐·宜下泄方 排出毒素的药方 / 120

劳复方 伤寒病愈后的调理方 / 122

狐惑病方 祛除湿热毒素的验方 / 123

百合病方 治疗情志所伤的验方 / 124

伤寒发黄方 发黄病的对症治疗 / 126

温疟方 疟疾综述及其治法 / 128

第五章

肝胆、脾胃、心肺疾病

一、肝胆疾病

肝胆脉论 / 132

肝胆虚实方 肝胆虚实不适方 / 134

坚症积聚方 治疗邪气积蓄的妙方 / 136

万病丸散方 丸散剂疗病验方 / 138

风虚杂补酒煎方 药酒杂用综述 / 140

二、脾胃疾病

脾胃脉论 / 144

脾胃虚实方 强健脾胃,补益虚损 / 146秘涩方 缓解便秘,治疗大便不通 / 148

痼冷积热方 祛寒气,促饮食 / 149

各种痢疾方 冷痢与热痢的调治 / 150

噎塞、胀满方 对症的紧急处理 / 154

呕吐、反胃方 降逆止呕的民间良方 / 156

三、心肺疾病

心肺脉论 / 158

心肺虚实 保护心肺的“千金妙方” / 162

脉极、脉虚实方 护脉就等于护心 / 164

心劳病、肺劳病方 心肺劳病要补气 / 166

积气方 治疗七气所致疾病 / 168

心腹痛、胸痹方 治疗心脏疾病 / 170

肺痿、肺痈方 滋养肺部,止咳消痈 / 172

第六章

大小肠病及痔漏

大小肠脉论 / 174

舌论、肛门论 / 175

大小肠虚实方 肠鸣、腹泻的调理妙方 / 176

好忘方 治疗健忘,增强记忆力 / 178

九虫方 快速驱虫,保护肠腑 / 180

肠痈方 治疗肠痈的救命方 / 182

皮实方 肺与大肠病的调理 / 184

恶疾大风与疥癣 杂病与皮肤瘙痒方 / 186

910

第七章

肾、膀胱、尿道疾病

肾、膀胱及胞囊脉论 / 188

腰痛方 针对病因的治疗 / 190

肾、膀胱虚实方 强肾脏,养膀胱 / 191

骨极、骨虚实方 告别骨质疏松症 / 192

三焦虚实方 调治三焦病症 / 194

肾劳方 补益肾脏虚损 / 198

精极方 补肾益气,强身健体 / 200

消渴、淋闭方 小便异常的调治方 / 202

水肿方 水肿病的概述 / 204

杂补方 健康长寿的秘密 / 206

第八章

备急、解毒、疔肿痈疽

跌打急救方 跌打损伤的常用药方 / 208

火疮急救方 烧伤后的紧急处理 / 210

狐臭、漏腋方 清除各种奇异体味 / 211

解毒方 误食中毒的急救方 / 212

疔肿、痈肿方 疗效好的消肿解毒方 / 214

丹毒方 上火的内服与外用药 / 218

发背方 背部痈肿的调理 / 220

隐疹方 赶走隐疹的常见药方 / 221

瘭疽方 消肿解毒有妙方 / 第一章

基本概述

百岁老人孙思邈 / 12

中国最早的临床医学巨著 / 13

《千金方》计量单位及换算 / 14

中药方剂的发展历程 / 16

方剂煎煮中的学问 / 17

君、臣、佐、使 / 18

中药方剂的八种疗法 / 20

常用中药单品图鉴 / 22

中药气味有阴阳 / 32

经典名方展示 / 34

大医习业 合格医者的入门条件 / 38

大医精诚 医德比医术更重要 / 39

治病略例 常见病症治疗原则综述 / 40

诊候第四 诊治疾病的原则所在 / 42

处方第五 处方要对症而下 / 44

用药第六 中药配伍禁忌 / 46

合和第七 诸药合煎的注意事项 / 50

服饵第八 服药期间的诸多禁忌 / 54

药藏第九 储备药物有讲究 / 55

药材品质的简单鉴别 / 56

第二章

妇幼疾病

求子方 治疗女性不孕的处方 / 58

养胎方 养胎期间的调理方 / 60

目录7

妊娠恶阻方 缓解妊娠反应的处方 / 62

妊娠诸病方 调治妊娠期的各种不适 / 64

难产方 突发难产的处理方法 / 68

产后虚损、虚烦方 调理产后体虚 / 70

产后中风方 祛除产后外感风寒 / 74

产后心腹痛方 治疗产后心腹痛 / 76

恶露不尽、下痢、淋渴方 促进产后恢复 / 78

产后补益方 调理产妇身体虚弱 / 80

下乳方 治疗产后母乳不通 / 82

赤白带下、崩中、漏下方 妇科病妙方 / 83

月经不通方 调经止痛的常用方剂 / 84

初生出腹 新生儿护理 / 86

惊痫方 治疗小儿癫痫 / 88

伤寒咳嗽方 治疗小儿风寒咳嗽 / 90

胀满方 巧治小儿食欲不振 / 92

皮肤瘙痒调理方 治疗皮肤瘙痒症 / 93

小儿杂病方 常见病治疗方案杂谈 / 94

第三章

七窍病

眼病方 眼痛眼昏急救方 / 96

鼻病方 清除鼻病,通畅呼吸 / 100

口舌疾病方 告别口疮和口臭 / 102

唇齿疾病方 唇齿健康身体强 / 104

喉病方 祛除喉痛有良方 / 106

耳病方 治疗耳聋,恢复听力 / 108

面部疾病方 治疗面部雀斑及痤疮 / 1108

第四章

伤寒病

伤寒概论 / 112

辟温方 辟除温病的处方 / 114

伤寒膏方 用药膏治疗伤寒 / 115

发汗散·发汗汤 发汗散寒方 / 116

宜吐·宜下泄方 排出毒素的药方 / 120

劳复方 伤寒病愈后的调理方 / 122

狐惑病方 祛除湿热毒素的验方 / 123

百合病方 治疗情志所伤的验方 / 124

伤寒发黄方 发黄病的对症治疗 / 126

温疟方 疟疾综述及其治法 / 128

第五章

肝胆、脾胃、心肺疾病

一、肝胆疾病

肝胆脉论 / 132

肝胆虚实方 肝胆虚实不适方 / 134

坚症积聚方 治疗邪气积蓄的妙方 / 136

万病丸散方 丸散剂疗病验方 / 138

风虚杂补酒煎方 药酒杂用综述 / 140

二、脾胃疾病

脾胃脉论 / 144

脾胃虚实方 强健脾胃,补益虚损 / 146秘涩方 缓解便秘,治疗大便不通 / 148

痼冷积热方 祛寒气,促饮食 / 149

各种痢疾方 冷痢与热痢的调治 / 150

噎塞、胀满方 对症的紧急处理 / 154

呕吐、反胃方 降逆止呕的民间良方 / 156

三、心肺疾病

心肺脉论 / 158

心肺虚实 保护心肺的“千金妙方” / 162

脉极、脉虚实方 护脉就等于护心 / 164

心劳病、肺劳病方 心肺劳病要补气 / 166

积气方 治疗七气所致疾病 / 168

心腹痛、胸痹方 治疗心脏疾病 / 170

肺痿、肺痈方 滋养肺部,止咳消痈 / 172

第六章

大小肠病及痔漏

大小肠脉论 / 174

舌论、肛门论 / 175

大小肠虚实方 肠鸣、腹泻的调理妙方 / 176

好忘方 治疗健忘,增强记忆力 / 178

九虫方 快速驱虫,保护肠腑 / 180

肠痈方 治疗肠痈的救命方 / 182

皮实方 肺与大肠病的调理 / 184

恶疾大风与疥癣 杂病与皮肤瘙痒方 / 186

910

第七章

肾、膀胱、尿道疾病

肾、膀胱及胞囊脉论 / 188

腰痛方 针对病因的治疗 / 190

肾、膀胱虚实方 强肾脏,养膀胱 / 191

骨极、骨虚实方 告别骨质疏松症 / 192

三焦虚实方 调治三焦病症 / 194

肾劳方 补益肾脏虚损 / 198

精极方 补肾益气,强身健体 / 200

消渴、淋闭方 小便异常的调治方 / 202

水肿方 水肿病的概述 / 204

杂补方 健康长寿的秘密 / 206

第八章

备急、解毒、疔肿痈疽

跌打急救方 跌打损伤的常用药方 / 208

火疮急救方 烧伤后的紧急处理 / 210

狐臭、漏腋方 清除各种奇异体味 / 211

解毒方 误食中毒的急救方 / 212

疔肿、痈肿方 疗效好的消肿解毒方 / 214

丹毒方 上火的内服与外用药 / 218

发背方 背部痈肿的调理 / 220

隐疹方 赶走隐疹的常见药方 / 221

瘭疽方 消肿解毒有妙方 /

媒体评论:

在线试读:

中药方剂的发展历程

方剂中的“方”指医方;“剂”, 古作齐 , 指调剂。顾名思义,方剂就是治病的药方。我国古代

很早已使用单味药物治疗疾病。在漫长的医疗实践过程中,人们才逐渐地将几种药物搭配起来使用,

即是最早的方剂。

方剂一般由君药、臣药、佐药、使药四部

分组成。时至今日,现代科学技术在方剂的临

床应用、实验研究和剂型研制等方面,均提供

了有利的条件。在临床应用方面,根据现代人

的体质特点,还将中药制剂广泛用于常见病的

治疗中。

查 阅 我 国 现 存 最 早 的 一 部 汉 医 方 书

《五十二病方》,书中载有最简单的医方 283

种。《黄帝内经》虽然只有 13 种方剂,但对

中医方剂的组成结构、药物的配伍规律以及服

药宜忌等都有了初步的概念。先秦时期的《黄

帝内经》是最早阐述方剂组成原则及分类的经

典医书。战国时期的《神农本草经》是现存最

早的药物学专著,已有关于如何选择剂型的理

论。东汉时期张仲景的《伤寒杂病论》被后世

尊为“方书之祖”,载方 113 种,书中记载了

14 种传统剂型,包括汤剂、滴耳剂、灌鼻剂、

吹鼻剂、灌肠剂、软膏剂、丸剂、散剂、洗剂、

栓剂、酒剂、醋剂、浴剂和熏剂。

从魏晋南北朝到隋唐时期出现了大量的方

书,但是很多都无从考证。到了唐代,孙思邈

所著《千金方》,载方 5300 多种,汇集了汉

代至唐代名家医方,是研究唐以前方剂学的宝

贵资料。

宋元时期古方盛行,但金元时期各个医家

提倡不泥古方,主张临证拟方,出现了与经方

对峙的时期。宋代出现了由政府组织医者编写

的《太平圣惠方》,一共载方 16834 种,是第

一部由朝廷颁发的药典。宋代的《圣济总录》

是继《太平圣惠方》之后方剂文献的又一次总结,

收方超过 20000 种。金代成无己著的《伤寒明

理药方论》,是第一部剖析方剂理论的专著。

明清时期也出现了很多方书。明代朱橚组

织医家编著的《普济方》,是我国历史上载方

最多的一部方书,载方 61739 种。清代出现的

最有影响力的方书就是汪昂的《汤头歌诀》,

它按方剂功效分类,实用性强,便于阅读和记

忆。现代医学传入中国后,中医学界出现了中

西汇通的新思潮,如张锡纯著的《医学衷中参

西录》。

新中国成立后,政府组织人员对古代方书

和民间秘方、验方进行了搜集和整理,并将中

医和现代医学相结合,在古方新用和创制新方

方面都有较大发展。17

基本概述

煎药器具

中药汤剂的质量与选用的煎药器具有密切

的关系。现在仍是以砂锅为好,因为砂锅的材

质稳定,不会与药物成分发生化学反应。此外,

也可选用搪瓷锅、不锈钢锅和玻璃容器。

水

现在大都是用自来水、井水、泉水来熬药,

只要水质洁净即可。自来水只要符合国家规定

的饮用标准就可以了,如果考虑到残余氯的问

题,将自来水倒进容器内放置数小时再用来煎

药,即可明显减少残余氯的含量。

温度

温度是煎药时使中药有效成分析出的重要

因素。最好是在煎药前,先用冷水将中草药浸

泡 15 分钟,用大火烧开,再用小火煎药,这

样不会破坏药性,水分也不会很快干。

时间

因药性不同而长短不一,一般以 30 分钟左

右为宜。但发汗药、挥发性药只要20分钟就够了。

次数

中药汤剂,每剂一般需煎 2 次。头汁的加

水量以盖过药面为宜;二汁的加水量可适当减

少一些。对一些较难煎出有效成分的药材则需

煎 3 次。

服药方法

中药服用方法是否正确,直接影响着药物

的治疗效果,因此服用中药应当注意以下几个

方面的事项:一是要按照不同的剂型选择不同

的服药时间;二是服药次数要遵循医嘱;三是

服药冷热要讲究。

以上列举的只是一般情况下的注意事项,

平时在看诊取药之后还应询问医生,按照医嘱

煎药服用,不要因为煎药不慎或者服药时间不

当而影响疗效。

方剂的疗效

得到最大限度

的发挥

用具 砂锅为好 用水 水质洁净

次数 2次或3次

时间 大多以30分钟为宜

温度 一般用小火

方剂煎煮中的学问

煎药给药法在我国已有 2000 多年的历史。汤剂是中医临床上应用最早、最广泛的剂型。煎药

的目的,是把药物里的有效成分,经过物理、化学作用(如溶解、扩散、渗透等),转入到汤液里去。

一般说来,在煎药时需要注意下面几个问题。

煎煮中药图解18

君、臣、佐、使

药方组方原则最早源于《黄帝内经》。《素问·至真要大论》记载:“主病之谓君,佐君之谓臣,

应臣之谓使。”元代李杲在《脾胃论》中再次申明:“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。不

可令臣过于君,君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病矣。”药中有君、臣、佐、使,彼此相互配合、

相互制约。一般的配置是君药一味、臣药两味、佐药三味、使药五味,也可以是君药一味、臣药三味、

佐使药九味。

药材有上、中、下三品共计三百六十五种,

法三百六十五度,一度应一日,以成一年。把

此数翻倍,合七百三十种。上药一百二十种为

君,主养命以顺应上天,无毒,长期服用不

伤人。想要轻身益气、延年益寿者以上经为本。

中药一百二十种为臣,主养性以顺应人事,有

的无毒,有的有毒,须斟酌服用。想要遏病、

滋补者,虚弱者以中经为本。下药一百二十五

种,为佐、使,主治病以顺应土地,大多有毒,

不能长期服用。想要除寒热邪气、破积聚、疗

病者以下经为本。

药有阴阳相配、母子兄弟,有根、茎、花、

实、苗、皮、骨、肉。不同药物之间的药性不同,

有单行的、相须的、相使的、相畏的、相恶的、

相反的、相杀的。对这七种情形,要从药性方

面来观察。要用药性相须、相使的,不要用药

性相恶、相反的。如果药物有毒但能相互制约,

可以用相畏、相杀的,否则不能合用。

药物有酸、咸、甘、苦、辛五味,还有寒、

热、温、凉四气以及有毒、无毒之分。药物阴干、

曝干,采收、炮制的时间,生熟,出于何种土壤,

药物的真、伪、陈、新,都各有讲究。药性有

适宜制丸的,有适宜制散的,有适宜用水煎煮

的,有适宜用酒浸泡的。凡此种种,都要顺从

药性,不能违反或逾越。

李时珍说,药有“七情”,即独行的,指

的是单方,不需辅药;相须的,指药物药性相

同,配合使用,不可分离,如人参、甘草、知

母等;相使的,指主药的佐使;相恶的,指药

物夺取彼此药效;相畏的,指药物彼此制约;

相反的,指药物不相合;相杀的,指药物制约

彼此的毒性。19

基本概述

药味三品图

药中有上、中、下三品,分别对应君、臣、佐使,药物的功用各有所长,也各有所偏,通过合

理的配伍,增强或改变其原有的功用,调其偏性,制其毒性,减缓或消除其对人体的不利因素,三

品相互配合、制约,以使药品发挥最大功效。

1味 1味

2味 3味

8味 9味

上天

人事

土地

君药

臣药

佐使药

延年益寿

遏病、滋补

祛寒解热

图例

无毒

有毒

中药配伍“七情”图

中药配伍中的“七情”,其变化关系可以概括为三项:相须、相使同用的,是用药的“帝道”;

相畏、相杀同用的,是用药的“王道”;相恶、相反同用的,是用药的“霸道”。

“帝道”

“王道” “霸道”

相畏

相杀

相恶

相反

中药配伍

“七情”

单行

相须 相使

药方组方原则20

中药方剂的八种疗法

运用中药方剂的时候,首先要考虑它的用途与用法。在不断地总结与改良过程中,古代医者发

明了汗法、吐法、下法、和法、温法、清法、消法、补法,共计八种治疗方法。

一、汗法

也叫解表法,是通过药物使人体发汗,达

到开泄腠理、将邪气排出体外的目的。本方法

主要用于外感热病初期,对于麻疹、水肿、痹

证亦有治疗作用,具有发汗解表、消痈散结、

解肌透疹的作用。

二、吐法

是一种通过催吐药或其他能够引起呕吐的

刺激,使积聚在身体内的痰饮宿食或者毒物排

出体外的方法。这种疗法适用于各种紧急的病

症,比如痰液阻塞喉咙,影响呼吸;食物中毒

所致的脘腹胀痛、恶心头晕等。

三、下法

顾名思义,就是通过泻下通便的方法,使

蓄积在体内的宿食、燥屎、淤血等有形实邪排

出体外。下法主要是为里实证所设的,因病邪

有积滞、水饮和淤血等不同,病性又有寒、热

的差异,人体有强、弱之别,病势有急、缓之分,

所以下法也有寒下、温下、润下、逐痰、逐水、

逐瘀以及攻补兼施的区别。

四、和法

是通过缓解和调和的作用,对脏腑功能进

行调整的一种治疗方法。这种方法的最大特点

就是作用缓和,应用范围较广,适应证也较为

复杂。其代表方剂有小柴胡汤、逍遥散、半夏

泻心汤等。

五、温法

是通过温里、祛寒、回阳、通脉等方法,

消除脏腑经络中的寒邪的一种治疗方法。温法

主要有温中散寒、回阳救逆和温经散寒三类。

六、清法

通过清泄气分、透营转气以及凉血散血、

清火解毒等作用,以清除体内温热的火毒邪气。

清法根据病症与患者体质的不同,可以分为:

清热泻火、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、

清热祛暑、清虚热等多种具体治疗方法。

七、补法

滋养补益人体的气血、阴阳,或增强脏腑

功能,主治因气、血、阴、阳不足或脏腑虚弱

所致的虚证。

八、消法

是通过消食导滞、消坚散结等作用,来清

除体内气、血、痰、水、虫等久积而成的病症。

消法的代表方剂有二陈汤、五味消毒饮等。21

基本概述

方剂中八种疗法的代表药材

药材用法 典型中药 性味归经 功效主治

汗法

生姜

性温,味辛

归脾、胃、肺经

具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的

功效,对脾胃虚寒、食欲减退有疗效

吐法

藜芦

性寒,味辛、苦

归肝、肺、胃经

具有利尿通淋、清热解毒之功效,常用

于治疗产后血虚发热、血淋、热淋之症

下法

巴豆

性热,味辛,有大毒

归胃、大肠经

具有攻坚消积、清热泻火、化瘀解毒之

功效,是最常用的泻下通便药物

和法

甘草

性平,味甘

归心、脾、肺、胃经

甘草具有调和药性以及缓和药性的作

用,常用于和法中。现代医学认为,甘

草能够解痉止痛、解毒、化痰

温法

吴茱萸

性热,味辛、苦,有

小毒

归肝、脾、胃、肾经

属于温里药,主要用于温法中,具有回

阳救逆、散寒通脉的作用,主治心冷腹

痛、风寒湿痹等症

清法

黄芩

性寒,味苦

归 肺 、 胆 、 脾 、 大

肠、小肠经

属于清热药,擅长清肺热、治消渴。现

代医学研究发现,黄芩还有很好的降血

糖作用

补法

人参

性平,味甘、微苦

归脾、肺经

具有大补元气、生津止渴、健脾益肺之

功效,是最具代表性的补益药材之一,

为身体虚弱人群的首选中药

消法

红花

性寒,味苦、辛

归心、肝经

有利尿消肿、活血调经的作用,主要

用于治疗女性月经不调、痛经以及闭

经之症22

人参蜂蜜粥

滋阴润燥 润肠通便

【药材】 人参3克。

【食材】 蜂蜜50毫升,

生姜、韭菜各5克,蓬

莱米100克。

【制作】

1. 人参用清水浸泡;生

姜切片;韭菜洗净切末。

2. 将人参和泡参水,与蓬莱米一起放入砂锅中。

3. 待粥将熟的时候放入蜂蜜、生姜、韭菜末调匀,

再煮片刻即可。

人参叶

除邪气,明目益智

人参根

除邪气,明目益智。

久服可轻身延年

拉丁学名: Ginseng 别名: 黄参、棒槌、血参、人衔、鬼盖、神草

人参

属桔梗科,补虚益气药

人参,多年生草本植物,喜阴凉、湿润的气候,多生长于昼夜温差小,海拔

500 ~ 1100 米的山地缓坡,或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。由于根部肥大,形若

纺锤,常有分叉,全貌颇似人的头、手、足和四肢,故名。人参被人们称为“百草之王”,

是闻名遐迩的“东北三宝”(人参、貂皮、鹿茸)之一,亦是驰名中外、老幼皆知的名

贵药材。

形态特征: 主根肥大、肉质呈圆柱形或

纺锤形,表皮为黄白色。

功效: 大补元气,宁神益智,益气生

津,补虚扶正,延年益寿。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

花期 果期

药膳推荐

人参 生附子末 生姜

人参 白术 茯苓 甘草

治脾胃虚冷,

善饥不能食

治消渴引饮、

无度饮食

治脏腑怯弱、

呕逆

人参 瓜蒌根

二钱 二钱

人参小验方

二钱 半钱 一分

二钱 二钱 二钱 二钱

人参籽

定魂魄,止惊悸

常用中药单品图鉴23

基本概述

叶

治消渴以及痉挛、痈肿

疽疮

花

治月经不调、咳痰、

头痛、热毒赤目

拉丁学名: Astrgalus mongholicus Bunge 别名: 黄耆

黄芪

属豆科,补气升阳药

黄芪为豆科草本植物,是国家三级保护植物,其根入药已有 2000 多年的历史。现

代医学研究表明,黄芪中含有多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素,

有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。

形态特征: 根呈圆柱形,有的有分枝,

上端较粗,略扭曲,表面淡棕黄色至淡

棕褐色,有不规则的纵皱纹及横长皮

孔,栓皮易剥落而露出黄白色皮部,有

的可见网状纤维束。

功效: 补气升阳,益卫固表,利水消

肿,托疮生肌。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

下种

采挖

黄芪牛肉汤

益气强身 养肝明目

【药材】 黄芪3钱。

【食材】 牛肉600克,

枸杞子5克,香菜50

克,盐3克。

【制作】

1. 牛肉洗净切块,焯

水后捞出;枸杞子

洗净泡发;香菜择去叶,洗净后切段。

2. 锅置火上,放入牛肉、黄芪、枸杞子和适量清

水,大火煮沸后转小火煮1个小时,撒上香菜

段,加盐调味即可。

治气虚所致的小便混浊

主治肠风、泻血

盐炒黄芪

半两

茯苓

一两

治酒后黄疸

黄芪

二两

木兰

一两

黄芪

等份

黄连

等份

药膳推荐 黄芪小验方24

形态特征: 根长,呈纺锤形,长6~20

厘米,表面淡黄白色,有扭转纵沟及横

长皮孔斑痕。

功效: 宣肺,利咽,祛痰,排脓。

叶

利五脏、肠胃,补

血气,除寒热风痹

花

治口舌生疮、目

赤肿痛

拉丁学名: Platycodon grandiflorus 别名: 白药、梗草

桔梗

属桔梗科,清热化痰药

桔梗是开暗蓝色或蓝白色花的草本植物,根可以入药,且因结实而梗直,故名桔梗。

相传桔梗的名字来自朝鲜,是一位姑娘的名字。当时姑娘被地主抢走以抵债,她的恋人

一怒之下砍死了地主,随即被捕入狱。姑娘悲痛而死,第二年开春,姑娘的坟前开出了

紫色的小花,人们就称其为桔梗花。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

花期 果期

桔梗蜂蜜茶

润肺利咽 宣肺平喘

【药材】 桔梗10克。

【食材】 蜂蜜10毫升。

【制作】

1. 将桔梗择净,放入茶

杯中。

2. 纳入蜂蜜,冲入温水

适量,浸泡5~10分

钟即可饮服,每日1剂。

药膳推荐 桔梗小验方

桔梗 枳壳

桔梗 半夏 陈皮 生姜

主治胸满腹胀

主治牙齿疼痛

主治伤寒

腹胀

桔梗 薏苡仁

等份 等份

一两 一两

三钱 三钱 三钱 五片25

基本概述

形态特征: 多年生草本植物。茎色嫩绿或褐

色,多为直立分枝,基部半木质化。单叶互

生,卵圆至长圆形,边缘有缺刻及锯齿。头

状花序顶生或腋生,一朵或数朵簇生。

功效: 疏风散热,养肝明目,清热解毒。

花

治诸风、头眩、

肿痛

叶

治恶风及风湿性

关节炎

拉丁学名: Dendranthema morifolium 别名: 节华、女节、女华、女茎、日精、更生

菊花

属菊科,发散风热药

李时珍曾说:“按陆佃《埤雅》云:‘菊,本作蘜,从鞠。鞠,穷也。’《月令》:

九月,‘菊花开黄花’。”因为花开到此时就穷尽了,所以称其为蘜。节华之名,也是

取其与节候相应。崔实的《月令》上说,女节、女华是菊花的名称。

开花

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

产期

银花白菊饮 主治风热头痛

清肝明目 清热解毒

【药材】 金银花、白菊花

各10克。

【食材】 冰糖适量。

【制作】

1. 金银花、白菊花洗净、

沥干水分,备用。

2. 将砂锅洗净,倒入清

水1000毫升。用大火煮开,倒入金银花和白菊

花再次煮开。

3.待花香四溢时,加入冰糖。待冰糖完全溶化后,

拌匀即可饮用。

药膳推荐 菊花小验方

菊花

菊花

菊花 石膏 川芎

山楂

蝉蜕

清热解毒,散瘀消

积,清肝明目

主治病后生翳中药方剂的发展历程

方剂中的“方”指医方;“剂”, 古作齐 , 指调剂。顾名思义,方剂就是治病的药方。我国古代

很早已使用单味药物治疗疾病。在漫长的医疗实践过程中,人们才逐渐地将几种药物搭配起来使用,

即是最早的方剂。

方剂一般由君药、臣药、佐药、使药四部

分组成。时至今日,现代科学技术在方剂的临

床应用、实验研究和剂型研制等方面,均提供

了有利的条件。在临床应用方面,根据现代人

的体质特点,还将中药制剂广泛用于常见病的

治疗中。

查 阅 我 国 现 存 最 早 的 一 部 汉 医 方 书

《五十二病方》,书中载有最简单的医方 283

种。《黄帝内经》虽然只有 13 种方剂,但对

中医方剂的组成结构、药物的配伍规律以及服

药宜忌等都有了初步的概念。先秦时期的《黄

帝内经》是最早阐述方剂组成原则及分类的经

典医书。战国时期的《神农本草经》是现存最

早的药物学专著,已有关于如何选择剂型的理

论。东汉时期张仲景的《伤寒杂病论》被后世

尊为“方书之祖”,载方 113 种,书中记载了

14 种传统剂型,包括汤剂、滴耳剂、灌鼻剂、

吹鼻剂、灌肠剂、软膏剂、丸剂、散剂、洗剂、

栓剂、酒剂、醋剂、浴剂和熏剂。

从魏晋南北朝到隋唐时期出现了大量的方

书,但是很多都无从考证。到了唐代,孙思邈

所著《千金方》,载方 5300 多种,汇集了汉

代至唐代名家医方,是研究唐以前方剂学的宝

贵资料。

宋元时期古方盛行,但金元时期各个医家

提倡不泥古方,主张临证拟方,出现了与经方

对峙的时期。宋代出现了由政府组织医者编写

的《太平圣惠方》,一共载方 16834 种,是第

一部由朝廷颁发的药典。宋代的《圣济总录》

是继《太平圣惠方》之后方剂文献的又一次总结,

收方超过 20000 种。金代成无己著的《伤寒明

理药方论》,是第一部剖析方剂理论的专著。

明清时期也出现了很多方书。明代朱橚组

织医家编著的《普济方》,是我国历史上载方

最多的一部方书,载方 61739 种。清代出现的

最有影响力的方书就是汪昂的《汤头歌诀》,

它按方剂功效分类,实用性强,便于阅读和记

忆。现代医学传入中国后,中医学界出现了中

西汇通的新思潮,如张锡纯著的《医学衷中参

西录》。

新中国成立后,政府组织人员对古代方书

和民间秘方、验方进行了搜集和整理,并将中

医和现代医学相结合,在古方新用和创制新方

方面都有较大发展。17

基本概述

煎药器具

中药汤剂的质量与选用的煎药器具有密切

的关系。现在仍是以砂锅为好,因为砂锅的材

质稳定,不会与药物成分发生化学反应。此外,

也可选用搪瓷锅、不锈钢锅和玻璃容器。

水

现在大都是用自来水、井水、泉水来熬药,

只要水质洁净即可。自来水只要符合国家规定

的饮用标准就可以了,如果考虑到残余氯的问

题,将自来水倒进容器内放置数小时再用来煎

药,即可明显减少残余氯的含量。

温度

温度是煎药时使中药有效成分析出的重要

因素。最好是在煎药前,先用冷水将中草药浸

泡 15 分钟,用大火烧开,再用小火煎药,这

样不会破坏药性,水分也不会很快干。

时间

因药性不同而长短不一,一般以 30 分钟左

右为宜。但发汗药、挥发性药只要20分钟就够了。

次数

中药汤剂,每剂一般需煎 2 次。头汁的加

水量以盖过药面为宜;二汁的加水量可适当减

少一些。对一些较难煎出有效成分的药材则需

煎 3 次。

服药方法

中药服用方法是否正确,直接影响着药物

的治疗效果,因此服用中药应当注意以下几个

方面的事项:一是要按照不同的剂型选择不同

的服药时间;二是服药次数要遵循医嘱;三是

服药冷热要讲究。

以上列举的只是一般情况下的注意事项,

平时在看诊取药之后还应询问医生,按照医嘱

煎药服用,不要因为煎药不慎或者服药时间不

当而影响疗效。

方剂的疗效

得到最大限度

的发挥

用具 砂锅为好 用水 水质洁净

次数 2次或3次

时间 大多以30分钟为宜

温度 一般用小火

方剂煎煮中的学问

煎药给药法在我国已有 2000 多年的历史。汤剂是中医临床上应用最早、最广泛的剂型。煎药

的目的,是把药物里的有效成分,经过物理、化学作用(如溶解、扩散、渗透等),转入到汤液里去。

一般说来,在煎药时需要注意下面几个问题。

煎煮中药图解18

君、臣、佐、使

药方组方原则最早源于《黄帝内经》。《素问·至真要大论》记载:“主病之谓君,佐君之谓臣,

应臣之谓使。”元代李杲在《脾胃论》中再次申明:“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。不

可令臣过于君,君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病矣。”药中有君、臣、佐、使,彼此相互配合、

相互制约。一般的配置是君药一味、臣药两味、佐药三味、使药五味,也可以是君药一味、臣药三味、

佐使药九味。

药材有上、中、下三品共计三百六十五种,

法三百六十五度,一度应一日,以成一年。把

此数翻倍,合七百三十种。上药一百二十种为

君,主养命以顺应上天,无毒,长期服用不

伤人。想要轻身益气、延年益寿者以上经为本。

中药一百二十种为臣,主养性以顺应人事,有

的无毒,有的有毒,须斟酌服用。想要遏病、

滋补者,虚弱者以中经为本。下药一百二十五

种,为佐、使,主治病以顺应土地,大多有毒,

不能长期服用。想要除寒热邪气、破积聚、疗

病者以下经为本。

药有阴阳相配、母子兄弟,有根、茎、花、

实、苗、皮、骨、肉。不同药物之间的药性不同,

有单行的、相须的、相使的、相畏的、相恶的、

相反的、相杀的。对这七种情形,要从药性方

面来观察。要用药性相须、相使的,不要用药

性相恶、相反的。如果药物有毒但能相互制约,

可以用相畏、相杀的,否则不能合用。

药物有酸、咸、甘、苦、辛五味,还有寒、

热、温、凉四气以及有毒、无毒之分。药物阴干、

曝干,采收、炮制的时间,生熟,出于何种土壤,

药物的真、伪、陈、新,都各有讲究。药性有

适宜制丸的,有适宜制散的,有适宜用水煎煮

的,有适宜用酒浸泡的。凡此种种,都要顺从

药性,不能违反或逾越。

李时珍说,药有“七情”,即独行的,指

的是单方,不需辅药;相须的,指药物药性相

同,配合使用,不可分离,如人参、甘草、知

母等;相使的,指主药的佐使;相恶的,指药

物夺取彼此药效;相畏的,指药物彼此制约;

相反的,指药物不相合;相杀的,指药物制约

彼此的毒性。19

基本概述

药味三品图

药中有上、中、下三品,分别对应君、臣、佐使,药物的功用各有所长,也各有所偏,通过合

理的配伍,增强或改变其原有的功用,调其偏性,制其毒性,减缓或消除其对人体的不利因素,三

品相互配合、制约,以使药品发挥最大功效。

1味 1味

2味 3味

8味 9味

上天

人事

土地

君药

臣药

佐使药

延年益寿

遏病、滋补

祛寒解热

图例

无毒

有毒

中药配伍“七情”图

中药配伍中的“七情”,其变化关系可以概括为三项:相须、相使同用的,是用药的“帝道”;

相畏、相杀同用的,是用药的“王道”;相恶、相反同用的,是用药的“霸道”。

“帝道”

“王道” “霸道”

相畏

相杀

相恶

相反

中药配伍

“七情”

单行

相须 相使

药方组方原则20

中药方剂的八种疗法

运用中药方剂的时候,首先要考虑它的用途与用法。在不断地总结与改良过程中,古代医者发

明了汗法、吐法、下法、和法、温法、清法、消法、补法,共计八种治疗方法。

一、汗法

也叫解表法,是通过药物使人体发汗,达

到开泄腠理、将邪气排出体外的目的。本方法

主要用于外感热病初期,对于麻疹、水肿、痹

证亦有治疗作用,具有发汗解表、消痈散结、

解肌透疹的作用。

二、吐法

是一种通过催吐药或其他能够引起呕吐的

刺激,使积聚在身体内的痰饮宿食或者毒物排

出体外的方法。这种疗法适用于各种紧急的病

症,比如痰液阻塞喉咙,影响呼吸;食物中毒

所致的脘腹胀痛、恶心头晕等。

三、下法

顾名思义,就是通过泻下通便的方法,使

蓄积在体内的宿食、燥屎、淤血等有形实邪排

出体外。下法主要是为里实证所设的,因病邪

有积滞、水饮和淤血等不同,病性又有寒、热

的差异,人体有强、弱之别,病势有急、缓之分,

所以下法也有寒下、温下、润下、逐痰、逐水、

逐瘀以及攻补兼施的区别。

四、和法

是通过缓解和调和的作用,对脏腑功能进

行调整的一种治疗方法。这种方法的最大特点

就是作用缓和,应用范围较广,适应证也较为

复杂。其代表方剂有小柴胡汤、逍遥散、半夏

泻心汤等。

五、温法

是通过温里、祛寒、回阳、通脉等方法,

消除脏腑经络中的寒邪的一种治疗方法。温法

主要有温中散寒、回阳救逆和温经散寒三类。

六、清法

通过清泄气分、透营转气以及凉血散血、

清火解毒等作用,以清除体内温热的火毒邪气。

清法根据病症与患者体质的不同,可以分为:

清热泻火、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、

清热祛暑、清虚热等多种具体治疗方法。

七、补法

滋养补益人体的气血、阴阳,或增强脏腑

功能,主治因气、血、阴、阳不足或脏腑虚弱

所致的虚证。

八、消法

是通过消食导滞、消坚散结等作用,来清

除体内气、血、痰、水、虫等久积而成的病症。

消法的代表方剂有二陈汤、五味消毒饮等。21

基本概述

方剂中八种疗法的代表药材

药材用法 典型中药 性味归经 功效主治

汗法

生姜

性温,味辛

归脾、胃、肺经

具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的

功效,对脾胃虚寒、食欲减退有疗效

吐法

藜芦

性寒,味辛、苦

归肝、肺、胃经

具有利尿通淋、清热解毒之功效,常用

于治疗产后血虚发热、血淋、热淋之症

下法

巴豆

性热,味辛,有大毒

归胃、大肠经

具有攻坚消积、清热泻火、化瘀解毒之

功效,是最常用的泻下通便药物

和法

甘草

性平,味甘

归心、脾、肺、胃经

甘草具有调和药性以及缓和药性的作

用,常用于和法中。现代医学认为,甘

草能够解痉止痛、解毒、化痰

温法

吴茱萸

性热,味辛、苦,有

小毒

归肝、脾、胃、肾经

属于温里药,主要用于温法中,具有回

阳救逆、散寒通脉的作用,主治心冷腹

痛、风寒湿痹等症

清法

黄芩

性寒,味苦

归 肺 、 胆 、 脾 、 大

肠、小肠经

属于清热药,擅长清肺热、治消渴。现

代医学研究发现,黄芩还有很好的降血

糖作用

补法

人参

性平,味甘、微苦

归脾、肺经

具有大补元气、生津止渴、健脾益肺之

功效,是最具代表性的补益药材之一,

为身体虚弱人群的首选中药

消法

红花

性寒,味苦、辛

归心、肝经

有利尿消肿、活血调经的作用,主要

用于治疗女性月经不调、痛经以及闭

经之症22

人参蜂蜜粥

滋阴润燥 润肠通便

【药材】 人参3克。

【食材】 蜂蜜50毫升,

生姜、韭菜各5克,蓬

莱米100克。

【制作】

1. 人参用清水浸泡;生

姜切片;韭菜洗净切末。

2. 将人参和泡参水,与蓬莱米一起放入砂锅中。

3. 待粥将熟的时候放入蜂蜜、生姜、韭菜末调匀,

再煮片刻即可。

人参叶

除邪气,明目益智

人参根

除邪气,明目益智。

久服可轻身延年

拉丁学名: Ginseng 别名: 黄参、棒槌、血参、人衔、鬼盖、神草

人参

属桔梗科,补虚益气药

人参,多年生草本植物,喜阴凉、湿润的气候,多生长于昼夜温差小,海拔

500 ~ 1100 米的山地缓坡,或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。由于根部肥大,形若

纺锤,常有分叉,全貌颇似人的头、手、足和四肢,故名。人参被人们称为“百草之王”,

是闻名遐迩的“东北三宝”(人参、貂皮、鹿茸)之一,亦是驰名中外、老幼皆知的名

贵药材。

形态特征: 主根肥大、肉质呈圆柱形或

纺锤形,表皮为黄白色。

功效: 大补元气,宁神益智,益气生

津,补虚扶正,延年益寿。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

花期 果期

药膳推荐

人参 生附子末 生姜

人参 白术 茯苓 甘草

治脾胃虚冷,

善饥不能食

治消渴引饮、

无度饮食

治脏腑怯弱、

呕逆

人参 瓜蒌根

二钱 二钱

人参小验方

二钱 半钱 一分

二钱 二钱 二钱 二钱

人参籽

定魂魄,止惊悸

常用中药单品图鉴23

基本概述

叶

治消渴以及痉挛、痈肿

疽疮

花

治月经不调、咳痰、

头痛、热毒赤目

拉丁学名: Astrgalus mongholicus Bunge 别名: 黄耆

黄芪

属豆科,补气升阳药

黄芪为豆科草本植物,是国家三级保护植物,其根入药已有 2000 多年的历史。现

代医学研究表明,黄芪中含有多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素,

有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。

形态特征: 根呈圆柱形,有的有分枝,

上端较粗,略扭曲,表面淡棕黄色至淡

棕褐色,有不规则的纵皱纹及横长皮

孔,栓皮易剥落而露出黄白色皮部,有

的可见网状纤维束。

功效: 补气升阳,益卫固表,利水消

肿,托疮生肌。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

下种

采挖

黄芪牛肉汤

益气强身 养肝明目

【药材】 黄芪3钱。

【食材】 牛肉600克,

枸杞子5克,香菜50

克,盐3克。

【制作】

1. 牛肉洗净切块,焯

水后捞出;枸杞子

洗净泡发;香菜择去叶,洗净后切段。

2. 锅置火上,放入牛肉、黄芪、枸杞子和适量清

水,大火煮沸后转小火煮1个小时,撒上香菜

段,加盐调味即可。

治气虚所致的小便混浊

主治肠风、泻血

盐炒黄芪

半两

茯苓

一两

治酒后黄疸

黄芪

二两

木兰

一两

黄芪

等份

黄连

等份

药膳推荐 黄芪小验方24

形态特征: 根长,呈纺锤形,长6~20

厘米,表面淡黄白色,有扭转纵沟及横

长皮孔斑痕。

功效: 宣肺,利咽,祛痰,排脓。

叶

利五脏、肠胃,补

血气,除寒热风痹

花

治口舌生疮、目

赤肿痛

拉丁学名: Platycodon grandiflorus 别名: 白药、梗草

桔梗

属桔梗科,清热化痰药

桔梗是开暗蓝色或蓝白色花的草本植物,根可以入药,且因结实而梗直,故名桔梗。

相传桔梗的名字来自朝鲜,是一位姑娘的名字。当时姑娘被地主抢走以抵债,她的恋人

一怒之下砍死了地主,随即被捕入狱。姑娘悲痛而死,第二年开春,姑娘的坟前开出了

紫色的小花,人们就称其为桔梗花。

产期

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

花期 果期

桔梗蜂蜜茶

润肺利咽 宣肺平喘

【药材】 桔梗10克。

【食材】 蜂蜜10毫升。

【制作】

1. 将桔梗择净,放入茶

杯中。

2. 纳入蜂蜜,冲入温水

适量,浸泡5~10分

钟即可饮服,每日1剂。

药膳推荐 桔梗小验方

桔梗 枳壳

桔梗 半夏 陈皮 生姜

主治胸满腹胀

主治牙齿疼痛

主治伤寒

腹胀

桔梗 薏苡仁

等份 等份

一两 一两

三钱 三钱 三钱 五片25

基本概述

形态特征: 多年生草本植物。茎色嫩绿或褐

色,多为直立分枝,基部半木质化。单叶互

生,卵圆至长圆形,边缘有缺刻及锯齿。头

状花序顶生或腋生,一朵或数朵簇生。

功效: 疏风散热,养肝明目,清热解毒。

花

治诸风、头眩、

肿痛

叶

治恶风及风湿性

关节炎

拉丁学名: Dendranthema morifolium 别名: 节华、女节、女华、女茎、日精、更生

菊花

属菊科,发散风热药

李时珍曾说:“按陆佃《埤雅》云:‘菊,本作蘜,从鞠。鞠,穷也。’《月令》:

九月,‘菊花开黄花’。”因为花开到此时就穷尽了,所以称其为蘜。节华之名,也是

取其与节候相应。崔实的《月令》上说,女节、女华是菊花的名称。

开花

当年

次年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

产期

银花白菊饮 主治风热头痛

清肝明目 清热解毒

【药材】 金银花、白菊花

各10克。

【食材】 冰糖适量。

【制作】

1. 金银花、白菊花洗净、

沥干水分,备用。

2. 将砂锅洗净,倒入清

水1000毫升。用大火煮开,倒入金银花和白菊

花再次煮开。

3.待花香四溢时,加入冰糖。待冰糖完全溶化后,

拌匀即可饮用。

药膳推荐 菊花小验方

菊花

菊花

菊花 石膏 川芎

山楂

蝉蜕

清热解毒,散瘀消

积,清肝明目

主治病后生翳

书摘与插画:

吐司三明治自己做最好吃

吐司三明治自己做最好吃 家常肉菜一本就够

家常肉菜一本就够 高血脂就要这样吃

高血脂就要这样吃 大厨教你巧手拌蔬菜沙拉

大厨教你巧手拌蔬菜沙拉 肠胃病就要这样吃

肠胃病就要这样吃 烤箱做家常菜一学就会

烤箱做家常菜一学就会